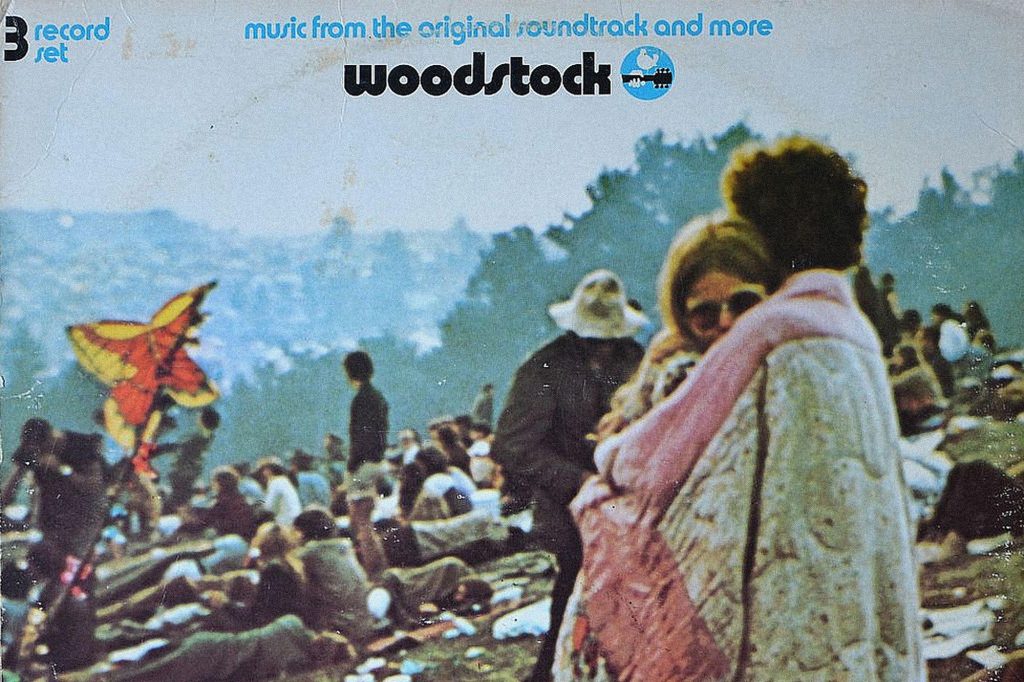

C’era una volta Woodstock. Già, c’era una volta, come nelle fiabe; perché quella di Woodstock è stata una fiaba, il cui spirito è stato tradito in seguito forse dagli stessi creatori.

Woodstock fu il più grande avvenimento musicale live della storia; il culmine della Summer Of Love che era iniziata ufficialmente a Monterey due anni prima, con un altro celebre festival. Ma come sempre accade, il punto più alto di una vicenda corrisponde fatalmente all’inizio della fine della stessa. E così Woodstock fu, in un certo senso, la pietra tombale degli ideali hippie, del peace & love che per un po’ tutti si erano illusi avrebbe portato una rivoluzione pacifica.

E fu, a suo modo, l’ideale preludio degli anni ’70; anni ancora di grande creatività, ma ben lontani dai sixties, intrisi di ingenuità e buoni sentimenti.

Ma andiamo con ordine. Cinque sono i nomi essenziali perché si arrivi alla tre giorni di Woodstock. Joel Rosenman e John Roberts, innanzitutto; si tratta di due giovani rampanti entrati in possesso – un po’ per eredità, un po’ per oscuri maneggi finanziari – di un’ingente fortuna. L’annuncio che pubblicano sul Wall Street Journal e sul New York Times suona pressappoco così: “Giovani con capitale illimitato cercano idee di business e opportunità di investimento lecite e interessanti”.

A leggere l’annuncio è Michael Lang, ragazzo di 23 anni imbevuto della cultura dei figli dei fiori. Lang fa da manager a gruppi rock sconosciuti e da un po’ ha fatto lega con Artie Kornfeld, venticinquenne della Capitol Records. Ai due – che hanno le stesse età di Rosenman e Roberts – non mancano le idee. Mancano però i fondi in modo drammatico. La splendida idea che i due si sono messi in testa è quella di aprire un super studio di registrazione a Woodstock.

Perché proprio Woodstock? direte voi. Pochi sanno che in realtà la cittadina nello stato di New York, già ben prima del festival, era un vero santuario della musica e della ribellione giovanile. Tra le colline e le foreste delle Catskills era infatti sorta una vera e propria Arcadia hippie. Bob Dylan l’aveva scelta come sede dell’esilio seguito al suo misterioso incidente motociclistico; la Band staziona da quelle parti e registra nastri su nastri col futuro premio Nobel. Ma non basta, anche Janis Joplin, i Blood, Sweat & Tears, Van Morrison e tanti altri si sono stabiliti a Woodstock.

I quattro giovani hanno ora idee e denaro, e presto il sogno dello studio viene accantonato in favore di qualcosa di più immediato: organizzare il più grande festival di musica e arti che si sia mai visto e guadagnare una barca di denari vendendo i biglietti. Semplice a dirsi, più complicato a farsi. Bisogna pensare che allora, anche se oggi è rimasto ancora vivo il mito dei figli dei fiori, i capelloni erano visti dai cittadini della provincia americana come pericolosi sbandati. Una massa di disadattati, sempre sballati e inclini a turbare l’ordine pubblico ovunque sciamassero con le loro chitarre e i loro furgoncini variopinti.

Per questo motivo fu difficile capire quale fosse la giusta location; alcune vennero scartate per il malcontento dei cittadini, una su tutte Walkill, dove in fretta e furia si approvò una legge ad hoc contro i festival. La soluzione si presentò nelle fattezze di un allevatore di mezza età di Bethel, Max Yasgur, il quinto nome fondamentale. L’uomo, fattore e produttore di latticini, disponeva di un enorme appezzamento che sembrava fatto apposta per il concerto: un anfiteatro naturale circondato da boschi e laghetti. Certo, Bethel è lontana da Woodstock, ma ormai il nome è stato stampato sui biglietti, sulle pubblicità e dava il nome alle società che organizzano il tutto. È così che Woodstock sarà il nome a entrare nella storia, pur non ospitando de facto la manifestazione.

L’organizzazione si rivelerà non troppo ben oliata, soprattutto a causa dei numeri imprevisti – e impressionanti – che il festival da subito assume. A fronte dei 50mila spettatori previsti, nei primi giorni si vendono già 150mila tagliandi. La situazione precipita: già prima del 15 agosto, data iniziale prevista, la località è presa d’assalto da torme di hippies che arrivano con tutti i mezzi. Non ci sono tempo e capacità organizzative per costruire le recinzioni, le biglietterie e nemmeno i servizi igienici. L’evento, per evitare pericolosi problemi di ordine pubblico, diventa totalmente free, in barba alle migliaia che già avevano pagato il biglietto.

I giornali invitano i propri corrispondenti a inviare resoconti di guerra per affondare definitivamente il mito della cultura hippie.

Inspiegabilmente, però, tutto fila liscio. Non ci sono risse, né saccheggi e l’ordine pubblico è turbato solo dai parcheggi selvaggi lungo i bordi delle strade. Certo, ci sono due o forse tre morti, ma si tratta di eventi naturali e di un incidente causato da un trattore.

L’evento, prima ancora di iniziare, ha già ampiamente travalicato i confini del mero concerto musicale. Tuttavia il parterre è davvero di primordine, nonostante defezioni importanti.

Dylan è nel pieno del suo periodo reazionario, quello di Nashville Skyline, e vede i figli dei fiori come il fumo negli occhi. I Led Zeppelin sono da quelle parti, ma preferiscono un più remunerativo ingaggio ad Asbury Park. Jeff Beck, che doveva esserci, scioglie il gruppo un mese prima. Ian Anderson, leader dei Jethro Tull, nutre un odio feroce verso la controcultura. I Beatles sono ai ferri corti e non si esibiscono più dal vivo – in quei giorni sta per uscire Abbey Road, loro ultima fatica.

Ci sono i big della controcultura, come Country Joe McDonald, John B. Sebastian, Joan Baez, Arlo Guthrie e Ravi Shankar (guru del sitar e futuro padre di Norah Jones); alfieri del rock psichedelico come i Jefferson Airplane e i Grateful Dead. C’è il blues di Canned Heat, Johnny Winter e Paul Butterfield e il rock che scala le classifiche d Who e Creedence Clearwater Revival. Ci sono soprattutto la chitarra incendiaria di Jimi Hendrix e la ghiotta anteprima di Crosby, Stills, Nash & Young.

Ma non mancano illustri sconosciuti: alcuni saranno lanciati nell’orbita della storia, come Santana e i Ten Years After, altri saranno macinati come sale fino dal grande evento, come Melanie e i locali Quill.

La musica prende il via quasi in orario venerdì 15 alle 17. Nell’estemporaneità più totale, Tim Hardin viene invitato a rompere il ghiaccio ma si rifiuta. Viene buttato nella mischia un semisconosciuto ragazzone afroamericano con una chitarra acustica e un caffetano arancione, è Richie Havens. La sua Freedom, improvvisata lì per lì, diventerà il suo cavallo di battaglia e uno dei simboli della tre giorni di pace e musica.

Una troupe, agli ordini di Michael Wadleigh – con un giovane Martin Scorsese tra i componenti – si aggira per dare l’immortalità alle immagini del festival. E ci riesce benissimo, anche se non per tutti il risultato è quello sperato. John B. Sebastian, per esempio. John è un musicista coi fiocchi, ha fatto parte dei seminali Lovin’ Spoonful ed è stato sul punto di essere quello che poi è stato il nome Young per Crosby, Stills & Nash.

Quel giorno si trova dietro le quinte quasi per caso, quando viene spinto sul palco per tappare qualche buco: completino strampalato, chitarra di risulta prestata da Hardin e stordito da una dose maxi di LSD.

Sebastian rimane per sempre immortalato in quella stralunata esibizione che nulla dice del suo grande talento. Concerto da dimenticare anche per i Creedence, che pagano l’eccessiva puntigliosità di John Fogerty, loro deus ex machina; insoddisfatto di qualche dettaglio, rinuncia ad apparire sulla pellicola. Milioni di royalities bruciati e l’odio atavico dei compagni di band conquistato sul campo. I Grateful Dead salgono sul palco mentre il celebre fortunale che si abbatte sull’area è al massimo del fulgore. Jerry Garcia e Bob Weir rimediano più scosse che in un manicomio di inizio ‘900; a detta loro, il peggior concerto della carriera.

Ma fuori dal film rimangono in tanti, per motivi economici o più spesso misteriosi: i Canned Heat, titolari della più grande ovazione, Johnny Winter, Paul Butterfield, la Band, Keef Hartley Band e perfino Janis Joplin.

Peggio ancora va agli Iron Butterfly che, bloccati dal traffico all’aeroporto di New York, pretendono un elicottero e l’esibizione immediata, rimediando un fatevi fottere di quelli che non si dimenticano. E a Joni Mitchell, splendida autrice proprio della ballata Woodstock, che tuttavia rimarrà fuori anche lei bloccata dal mostruoso ingorgo generatosi.

E allora le esibizioni che sono entrate nell’immaginario collettivo rimangono quelle che – probabilmente – ognuno di voi ha davanti agli occhi quando si nomina Woodstock; l’anfetaminico latin rock dei Santana, con una esibizione che strapperà Carlos dalla mansione di lavapiatti e lo consegnerà alla storia; le armonie vocali irripetibili di CSN & Y, appena al loro secondo concerto.

La grazia radiosa di Joan Baez, al sesto mese di gravidanza e il cui marito è stato appena arrestato per aver rifiutato di combattere in Vietnam; il Fuck urlato da Country Joe a esercito e Vietnam; l’ipervelocità senza precedenti della chitarra di Alvin Lee dei Ten Years After nella mitica Goin’ Home; il soul che Joe Cocker estrae dall’ordinaria With A Little Help From My Friends, che era passata inosservata nel canzoniere dei Beatles.

Ma, soprattutto, entra nel mito l’esibizione più surreale, quella di Jimi Hendrix.

È ormai mattino pieno a Bethel, quando Jimi imbraccia la sua Stratocaster, chiamato a chiudere la tre giorni. Sono rimaste circa 30mila persone delle 500mila accorse (un milione dice qualcuno, ma in base a cosa?). Il Giardino dell’Eden di Yasgur è ormai ridotto a una discarica a cielo aperto e Jimi non è al top della forma. Anche il sestetto che l’accompagna è stato messo insieme senza troppa convinzione, e non verrà più riproposto.

Eppure la sua Star Spangled Banner, distorta e sibilante versione dell’inno americano eseguita in quel panorama desolato, con la Fender che riproduce i suoni di guerra, rimane l’espressione più sinistramente simbolica del festival. Un monito a quello che il movimento hippie sarebbe diventato, quasi all’indomani di Woodstock.

“La mia generazione è diventata la più avida di sempre”, avrà a dire anni dopo Joni Mitchell, inchiodando il coperchio alla bara dell’idealismo hippie.

Cosa rimane allora, dell’utopia di quei tre giorni in cui, tra difficoltà colossali, 500mila ragazzi dimostrarono come la musica potesse fare da collante in battaglie importanti? (Non dimentichiamo che il conflitto in Vietnam perse gran parte della spinta propulsiva proprio grazie ai movimenti antagonisti).

Rimane la nostalgia per un’epoca innamorata del futuro, a differenza della nostra che sta qui a celebrare ancora la musica di cinquant’anni prima, per esempio. Un’ingenuità che gli anni Settanta avrebbero spazzato via a suon di crisi petrolifere, bombe e attentati.

Rimane la certezza che un evento così – con tutti i pregi e difetti del caso – potesse esistere solo in America; in quale altro posto vi immaginereste Michael Lang, sorta di cowboy gentile, con la sua giacca a frange misurare a cavallo le colline della proprietà di Max Yasgur, sempre rigorosamente strafatto?

Rimangono i due milioni di dollari di debito e le 70 cause a cui gli organizzatori dovettero far fronte, simbolo di quanto le utopie e i buoni sentimenti finiscano col presentare il conto. Sempre.

Ma, soprattutto, rimane la musica.

Pur tra assenze e qualità del suono ben lontana dalla perfezione, il festival di Woodstock rimane ancora oggi la radiografia di un’epoca in cui la musica fu il massimo mezzo d’espressione di giovani e artisti.

In cui bastava una chitarra elettrica – la chitarra elettrica – che simulasse i bombardieri nei cieli del Vietnam per provare a fermare quelli veri.

Questo articolo è stato pubblicato in origine per Inside Music, lo trovate qui.